Date : 2009/10/14 Wed

吹雪手帖その76

「セルフ温故知新」

先日、自宅で機材の探し物をしていると

昔、ホルガカメラに使っていた

自作の6x6フレームを発掘しました。

ホルガが120Sという機種しかなかった頃は

16枚撮りの645判専用だったため、

今やホルガの象徴とも言える6x6判に実は対応しておらず、

ユーザー自らが6x6フレームを作るのが当たり前でした。

(6x6でも撮れるんだから手を加えよう!って精神ですね)

付属の645フレームを削って作る人もいれば、

たんにフレーム無しで撮る人もいたり、

ボール紙やプラバンで枠を作ったり・・・などなど

6x6フレームの作り方が人によってマチマチなので

写真の写り具合がいろいろ変わり、

それが「ホルガの味」になっていた時代でした。

2004年の暮れに登場した現行機種のホルガ(120N)からは

6x6判に正式対応したため、この苦労を知っているユーザーは

ホルガが爆発的に普及(?)した現在となっては貴重ですね(笑)

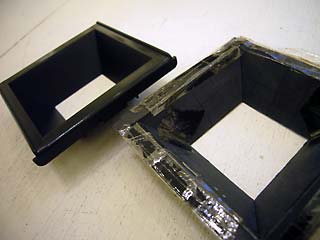

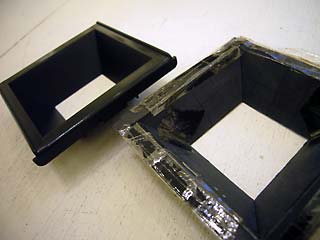

ちなみにこれが実際の6x6フレームです。

左が現行機種に付属する、金型から形成された樹脂製フレーム。

右が僕の作った自作フレームです。

ボール紙を黒く塗ってセロテープで貼り合わせてるだけ。

図画工作レベルでも面白く改造できるのが

クラシックホルガの良いところです。

(そして現行機種になって失われた要素ですね)

このフレームは紙製で痛み易いため

年に1回ぐらいのペースで作り直してました。

今回発掘したフレームは2002年頃に作ったもの。

実際、これで撮るとどんな写真になるかというと・・・

ボール紙のマスクのフチがフワッとボヤけて

壁に映写機で8ミリ映像を映しているような雰囲気に。

当時、映像の世界から写真への転向を試みた僕にとって、

この雰囲気は高校生の頃に触れた8ミリ映画そのもので、

いっぺんに気に入り、ホルガ作品の制作に没頭しました。

それが1999年から2000年にかけてのこと。

その後、2005年の個展「しかくいなつ」を最後に

自作マスクでの作品撮影は打ち切って、2006年からは

通常の645判&フォギーフィルターという、

現在作品発表している手法へチェンジしました。

このチェンジで何を変えたかったのかと言うと、

それ以前は「ホルガでこんなカンジに撮れました」という、

驚きと発見を中心にしていた作品に力不足を感じ、

偶然性やカメラの個性を抑えて、なおかつ、

ホルガにしかない特性を活かしたビジュアル制作へ

自分の作品の質を高めたかったからです。

ですので、さきほどの作例写真も、

最近の僕の作品しかご存じない方にとっては

かなり珍しい感じで見て頂けたのではないでしょうか。

実際、海外で作品を紹介する場合でも、

2004年以前の作品は「OLD STYLE」という括りにしています。

(2006年からが現在で、2005年はその過渡期というカンジです)

そんなふうに自分の中では「終わり」にした

「自作フレームによる表現」なのですが、

数年ぶりにその現物とご対面しまして、

フッと悪い事を思いついてしまいました・・・

今の撮影スタイルにこの自作フレームとか・・・

過渡期のときにも敢えてやらなかった組み合わせ!

いまの自分なら、あのとき中途半端だった事がもっと巧くできるかも!

こういうの、温故知新って言うんですか?

自分のした事に対してなんですが(笑)

セルフ温故知新がいいのかな?

というわけで、現在愛用のホルガに装着!

いちど退役しているフレームですのですでにボロボロの満身創痍状態。

いまにも崩壊しそうですが、なんとかなるやろ〜とフィルムを通したところ、

案の定、カメラの中からフレームの崩壊する音がバリバリと・・・(汗)

大慌てでダークバッグでフィルムを巻き戻して、

ひしゃげて平行四辺形になったフレームを

パーマセルでベタベタに補強して修理しました(笑)

と、そのようないきさつを経て完成した、

新旧合体ホルガを携えてやってきたのは大阪市淀川区十三 です。

十三と書いて「じゅうそう」と読みます。

大阪の人以外には馴染みのない地名だと思いますが、

淀川沿いの北に位置するビッグシティーです。

2001年に開催した僕の初個展「ビバ☆HOLGA!」制作のため

夏の暑い最中になんども訪れた、僕にとって「写真の原点」の1つ。

大阪市の南部で生まれ育った僕にとって十三は遠い場所・・・

「日夜怒号の飛び交う危険な繁華街」という勝手な思い込みもあり、

まったくなんの親しみもない街だったのですが

情報誌の特集で昔懐かしい下町風情が今も残る場所である事を知り、

当時のテーマであった「ノスタルジィ」を求めて彷徨いました。

そんなころの、初個展のための作品撮り(2001年8月〜9月)と

関西テレビの番組取材で再訪したとき(2002年2月)の写真。

ここでちょっとお見せします・・・

その後、十三に行くことは何度もあったのですが、

おもに淀川の十三河川敷を主体にした撮影ばかりでして、

下町ゾーンにちゃんとホルガを持って行ったのは

ほんとにこの当時以来、7、8年ぶりなんですね〜

7、8年間というとそんなに長い歳月でもないと思うのですが、

当時撮影したものが今も残っていたのは2割ぐらい・・・

そのほとんどが取り壊され作り替えられ、すっかり清潔で綺麗な街・・・

つまり現在あるべき姿に生まれ変わっていました。

周辺の地形の断片からかろうじて記憶に残る風景と合致して

ああ、ここだったんだな・・・と発見できた場所もあれば

すべてが幻だったかのように消え去った場所もあり、

新しく建ったマンションに遮られ見る事のできなくなった風景も・・・

そんな景観の変貌ぶりをデジカメで撮ろうかとも思ったのですが、

比較するだけでは作品にはならないことは言うまでもなく、

こういうのは30年ぐらい時間を空けてやらないとダメですね。

30年後・・・68歳ですか。なんとか頑張れそうな年齢です(笑)

ホルガのほうは、もちろんそんなことに目もくれず

ドシドシとカットを重ね、フィルムが減っていきます。

過去に撮った物が現在無くったってそれでいい。

街は生きている。呼吸している。代謝している。

当時見えなかったものを現在の姿から見つけられれば良い。

あの夏と同じように彷徨う自分の痕跡をフィルムに刻み込めばオーライ。

そんな感じの撮影でした。

アガリもなかなかいい感じでモノになった気がします。

どんな写真か、まだお見せする事はできませんが、

近々発表する機会があるかも・・・!

その時にまたお知らせします〜(長文の挙げ句、じらして終わり)

吹雪手帖 > 全般「セルフ温故知新」

先日、自宅で機材の探し物をしていると

昔、ホルガカメラに使っていた

自作の6x6フレームを発掘しました。

ホルガが120Sという機種しかなかった頃は

16枚撮りの645判専用だったため、

今やホルガの象徴とも言える6x6判に実は対応しておらず、

ユーザー自らが6x6フレームを作るのが当たり前でした。

(6x6でも撮れるんだから手を加えよう!って精神ですね)

付属の645フレームを削って作る人もいれば、

たんにフレーム無しで撮る人もいたり、

ボール紙やプラバンで枠を作ったり・・・などなど

6x6フレームの作り方が人によってマチマチなので

写真の写り具合がいろいろ変わり、

それが「ホルガの味」になっていた時代でした。

2004年の暮れに登場した現行機種のホルガ(120N)からは

6x6判に正式対応したため、この苦労を知っているユーザーは

ホルガが爆発的に普及(?)した現在となっては貴重ですね(笑)

ちなみにこれが実際の6x6フレームです。

左が現行機種に付属する、金型から形成された樹脂製フレーム。

右が僕の作った自作フレームです。

ボール紙を黒く塗ってセロテープで貼り合わせてるだけ。

図画工作レベルでも面白く改造できるのが

クラシックホルガの良いところです。

(そして現行機種になって失われた要素ですね)

このフレームは紙製で痛み易いため

年に1回ぐらいのペースで作り直してました。

今回発掘したフレームは2002年頃に作ったもの。

実際、これで撮るとどんな写真になるかというと・・・

ボール紙のマスクのフチがフワッとボヤけて

壁に映写機で8ミリ映像を映しているような雰囲気に。

当時、映像の世界から写真への転向を試みた僕にとって、

この雰囲気は高校生の頃に触れた8ミリ映画そのもので、

いっぺんに気に入り、ホルガ作品の制作に没頭しました。

それが1999年から2000年にかけてのこと。

その後、2005年の個展「しかくいなつ」を最後に

自作マスクでの作品撮影は打ち切って、2006年からは

通常の645判&フォギーフィルターという、

現在作品発表している手法へチェンジしました。

このチェンジで何を変えたかったのかと言うと、

それ以前は「ホルガでこんなカンジに撮れました」という、

驚きと発見を中心にしていた作品に力不足を感じ、

偶然性やカメラの個性を抑えて、なおかつ、

ホルガにしかない特性を活かしたビジュアル制作へ

自分の作品の質を高めたかったからです。

ですので、さきほどの作例写真も、

最近の僕の作品しかご存じない方にとっては

かなり珍しい感じで見て頂けたのではないでしょうか。

実際、海外で作品を紹介する場合でも、

2004年以前の作品は「OLD STYLE」という括りにしています。

(2006年からが現在で、2005年はその過渡期というカンジです)

そんなふうに自分の中では「終わり」にした

「自作フレームによる表現」なのですが、

数年ぶりにその現物とご対面しまして、

フッと悪い事を思いついてしまいました・・・

今の撮影スタイルにこの自作フレームとか・・・

過渡期のときにも敢えてやらなかった組み合わせ!

いまの自分なら、あのとき中途半端だった事がもっと巧くできるかも!

こういうの、温故知新って言うんですか?

自分のした事に対してなんですが(笑)

セルフ温故知新がいいのかな?

というわけで、現在愛用のホルガに装着!

いちど退役しているフレームですのですでにボロボロの満身創痍状態。

いまにも崩壊しそうですが、なんとかなるやろ〜とフィルムを通したところ、

案の定、カメラの中からフレームの崩壊する音がバリバリと・・・(汗)

大慌てでダークバッグでフィルムを巻き戻して、

ひしゃげて平行四辺形になったフレームを

パーマセルでベタベタに補強して修理しました(笑)

と、そのようないきさつを経て完成した、

新旧合体ホルガを携えてやってきたのは

十三と書いて「じゅうそう」と読みます。

大阪の人以外には馴染みのない地名だと思いますが、

淀川沿いの北に位置するビッグシティーです。

2001年に開催した僕の初個展「ビバ☆HOLGA!」制作のため

夏の暑い最中になんども訪れた、僕にとって「写真の原点」の1つ。

大阪市の南部で生まれ育った僕にとって十三は遠い場所・・・

「日夜怒号の飛び交う危険な繁華街」という勝手な思い込みもあり、

まったくなんの親しみもない街だったのですが

情報誌の特集で昔懐かしい下町風情が今も残る場所である事を知り、

当時のテーマであった「ノスタルジィ」を求めて彷徨いました。

そんなころの、初個展のための作品撮り(2001年8月〜9月)と

関西テレビの番組取材で再訪したとき(2002年2月)の写真。

ここでちょっとお見せします・・・

その後、十三に行くことは何度もあったのですが、

おもに淀川の十三河川敷を主体にした撮影ばかりでして、

下町ゾーンにちゃんとホルガを持って行ったのは

ほんとにこの当時以来、7、8年ぶりなんですね〜

7、8年間というとそんなに長い歳月でもないと思うのですが、

当時撮影したものが今も残っていたのは2割ぐらい・・・

そのほとんどが取り壊され作り替えられ、すっかり清潔で綺麗な街・・・

つまり現在あるべき姿に生まれ変わっていました。

周辺の地形の断片からかろうじて記憶に残る風景と合致して

ああ、ここだったんだな・・・と発見できた場所もあれば

すべてが幻だったかのように消え去った場所もあり、

新しく建ったマンションに遮られ見る事のできなくなった風景も・・・

そんな景観の変貌ぶりをデジカメで撮ろうかとも思ったのですが、

比較するだけでは作品にはならないことは言うまでもなく、

こういうのは30年ぐらい時間を空けてやらないとダメですね。

30年後・・・68歳ですか。なんとか頑張れそうな年齢です(笑)

ホルガのほうは、もちろんそんなことに目もくれず

ドシドシとカットを重ね、フィルムが減っていきます。

過去に撮った物が現在無くったってそれでいい。

街は生きている。呼吸している。代謝している。

当時見えなかったものを現在の姿から見つけられれば良い。

あの夏と同じように彷徨う自分の痕跡をフィルムに刻み込めばオーライ。

そんな感じの撮影でした。

アガリもなかなかいい感じでモノになった気がします。

どんな写真か、まだお見せする事はできませんが、

近々発表する機会があるかも・・・!

その時にまたお知らせします〜(長文の挙げ句、じらして終わり)